Q1. 「並行輸入自動車」とは何ですか?

日本で未登録の自動車を個人で日本に輸入した場合は、原則として「並行輸入自動車」として取り扱われます。

また、輸入自動車のうち、自動車製作者又は同製作者から自動車を購入する契約を締結して日本への輸出を業としている者が国土交通大臣に対して自動車の型式ごとに安全性、環境性などを申請又は届出し、これを認められた場合は、これらの自動車を「型式指定自動車」、「新型届出自動車」又は「輸入車特別取扱自動車」(いわゆる「ディーラー車」)として取り扱っています。

|

Q2. 並行輸入自動車の届出には何が必要ですか?

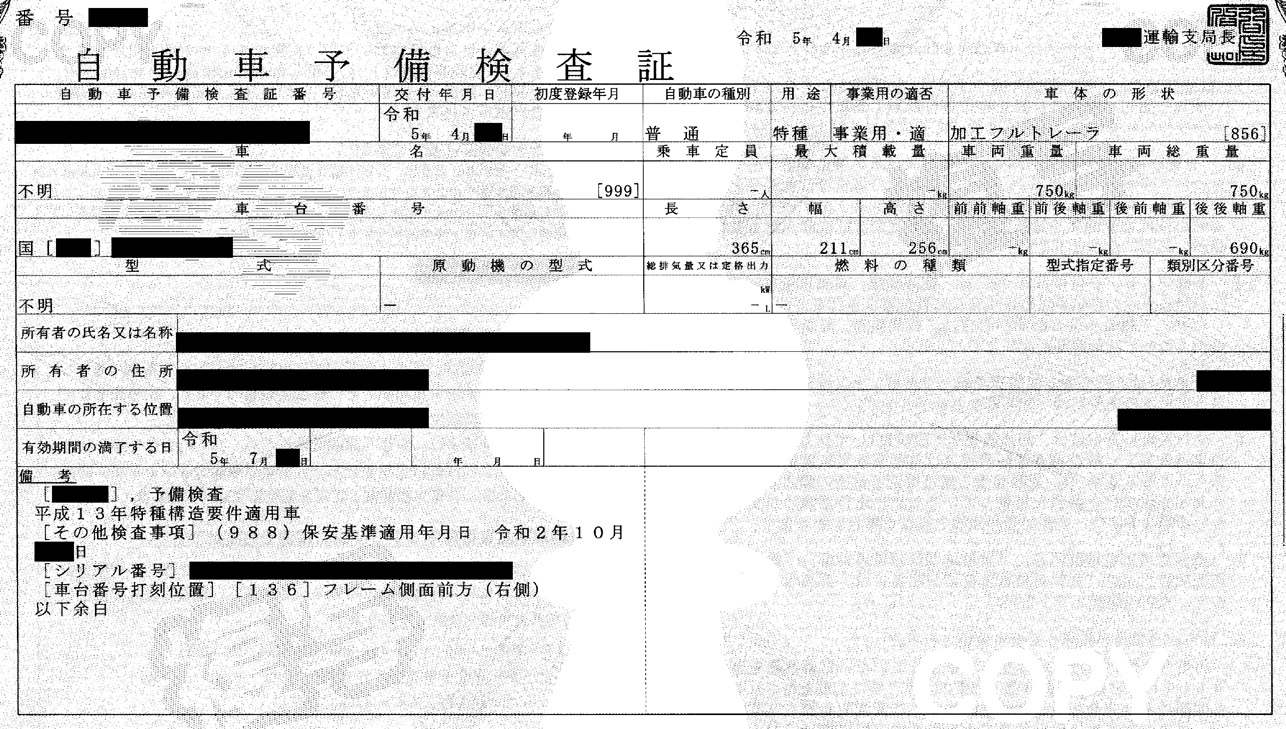

日本で初めて登録する「並行輸入自動車」は、新規検査又は予備検査に先立って、申請者が「並行輸入自動車届出書」、「自動車通関証明書等(写)」の他に当該並行輸入自動車に応じた「添付資料」を当該検査を申請する運輸支局等と同一敷地内にある自動車技術総合機構の事務所長に提出しなければなりません。

詳しくは「審査事務規程」をご覧下さい。(4-14 参照)

› 並行輸入自動車審査要領

3.1. 並行輸入自動車届出書及び添付資料

本則4-14(2)で規定する並行輸入自動車届出書及び添付資料は、次に掲げるものをいう。

| |

並行輸入自動車の区分 |

| 指定自動車等と関連 |

不明 |

| 並行輸入自動車届出書(第1号様式(その1及びその2)) |

〇 |

〇 |

添

付

資

料

|

車両諸元概要表(第2号様式) |

△ |

〇 |

| 自動車通関証明書等 |

〇 |

〇 |

| 複数台数届出書(第4号様式) |

※1 |

※1 |

| 同一構造証明書(第5号様式) |

※1 |

※1 |

| 保安基準適用年月日の判定資料 |

〇 |

〇 |

| 車台番号又はシリアル番号の様式の解説資料 |

△ |

△ |

| 外観図 |

〇 |

〇 |

| 原動機等に関する資料 |

△ |

△ |

| 騒音規制への適合性に関する書面等 |

△ |

△ |

| 排出ガス規制への適合性に関する書面 |

△ |

△ |

| 技術基準等への適合性を証する書面 |

△ |

△ |

| 技術基準等宣言書(第7号様式) |

△ |

△ |

| ベル貼付者確認書(第8号様式) |

△ |

△ |

| 座席ベルト非装着時警報装置構造確認書(第9号様式) |

△ |

△ |

| 最大安定傾斜角度計算書又は最大安定傾斜角度実測書 |

△ |

△ |

| 走行環境条件付与書 |

※2 |

※2 |

| 熱害試験結果成績表 |

△ |

△ |

| その他書面 |

△ |

△ |

【備考】

- ○印は提出が必要な書面を示し、△印は基準の適用が除外されているなど特段の必要がない場合には省略することができる書面を示し、-印は該当しないことを示す。

- ※1は、複数台数届出を行う場合は○印、それ以外の場合は-印とする。

- ※2は、自動運行装置を備える自動車は○印、それ以外の場合には-印とする。

- 並行輸入自動車の区分は、6.1.に規定する。

- 添付資料の詳細は、6.に規定する。

- 同一構造の並行輸入自動車の届出書等を同時に提出する場合にあっては、本表における添付資料のうち重複するものについて、いずれかで代表して添付していることを付記することで省略することができる。

|

Q3. 自動車通関証明書はどこで発行されるのですか?

並行輸入自動車の届出に必要となる「自動車通関証明書等(写)」は、次に掲げる証明書等ごとに発行される部署が異なります。

(1) 自動車通関証明書は、税関

(2) 輸入申告書は、税関

(3) 二輪自動車等の打刻届出書は、当該自動車を輸入した者が当該自動車の打刻の届出を行うべき国土交通省地方運輸局

|

Q4. 外国で使用していた状態の自動車を日本で使用できますか?

輸入した自動車は、日本の「道路運送車両の保安基準」に適合するものであることが確認できるものでなければなりません。

|

Q5. 排出ガス試験は自動車検査場では受けられないのですか?

Q6. 「技術基準への適合性を証する書面」とは何ですか?

技術基準の適用を受ける並行輸入自動車は、同基準に適合することを証する次に掲げる書面を届出書面に添付しなければなりません。

「技術基準適合証明書」

当該並行輸入自動車が技術基準と同等とされている外国基準へ適合していることを証する書面であって、当該並行輸入自動車を製作した者が証明した書面の原本

「技術基準の試験成績書」

当該並行輸入自動車に適用される技術基準の試験成績書の原本

(当該試験成績書の原本の提示があった場合には、当該試験成績書の写し)であって、指定の試験機関が発行したもの

ただし、当該輸入自動車の技術基準に係る構造・装置が日本の「型式指定自動車」が適合している構造・装置と同一であるなど、技術基準への適合性を書面以外で確認できることとしている場合は、技術基準への適合性を証する書面の添付を省略することができます。

詳しくは「審査事務規程」をご覧下さい。(別添3「並行輸入自動車審査要領」 参照)

|

Q7. 令和3年7月から届出書面の取り扱いがどのように変更になりますか?

届出書面に添付される「技術基準への適合性を証する書面」が偽造されていた事案があったことから、より一層的確で厳正かつ公正な審査を行うため、令和3年7月から届出書面の取り扱いが変更になります。

①並行輸入車自動車届出書(第1号様式(その2)、第2~6号様式)が変わります。

②技術基準等が適用される並行輸入自動車について、新たに「技術基準等宣言書(第6号様式)」の提出を求めることとします。

› よくある質問

› 届出様式

- Q4. なぜ技術基準等宣言書を提出しなければならないのでしょうか。

- 従前より、並行輸入自動車の技術基準等については、どの技術基準の適合性をどの書面で担保するかという届出者からの明確な意思表示はなく、当機構の検査官の判断に委ねられていました。

しかしながら、本来、適合すべき技術基準等への挙証を含む届出内容の説明責任は届出者にあることから、届出者から、どの書面をもってどの基準を担保しているか、また、届出される車両が適合性を証する書面の状態であることを宣言していただくため、技術基準等宣言書を提出していただくことにしたものです。

- Q5. 適用となる基準についてはどのように記載すればよいでしょうか。

- 新たに定めた第6号様式が技術基準等宣言書の様式です。この様式に適用となる技術基準等が網羅的に記載してありますので、該当する基準とその基準の適合性を証する書面等にチェックを入れ、「届出者の氏名」を記載して提出してください。

- Q6. 技術基準等宣言書の「保安基準適用年月日」欄には、どのような日付を記入すればよいでしょうか。

- 「保安基準適用年月日」欄は、審査事務規程4-5「製作年月日」により決まりますので、該当する「製作年月日」をご判断のうえ、記入してください。

- Q7. 技術基準等宣言書に押印は必要でしょうか。

- 技術基準等宣言書には押印・署名は不要ですが、「届出者の氏名」を記載する必要があります。

- Q8. 年式が古く技術基準等が適用にならない車両の技術基準等宣言書はどのように記載すればよいでしょうか。

- 技術基準等が適用にならない車両については、適合性を証する状態であることを宣言する必要がないことから、技術基準等宣言書の提出は不要です。

- Q9. 適用となる技術基準等が分からない場合はどうしたらよいでしょうか。

- 届出自動車の種別、用途、適用年月日を整理したうえで、並行輸入自動車審査要領別表第1を参照して、各々の技術基準等に付された審査事務規程を確認して、適用される技術基準等を判別してください。

- Q10. なぜラベルの真正性確認制度を始めるのでしょうか。

- これまでFMVSSラベルの偽造事案が複数発生したこと、加えて、当局からも同種事案の再発防止を要請されていたことを踏まえ、ラベルの真正性確認制度を構築することとしました。

- Q11. どのようなラベルが真正性確認制度の対象となるのでしょうか。

- 次に掲げるラベル等を対象としています。

- 欧州連合指令に基づき車両型式認可を受けた自動車に貼付されている当該車両型式認可番号が表示されたWVTAラベル又はプレート

- 自動車に貼付されている、米国連邦自動車安全基準に適合している旨が表示されたFMVSS ラベル及びカナダ自動車安全基準に適合している旨が表示されたCMVSS ラベル

- Q12. すべてのラベルについて真正性確認をするのでしょうか。

- 当該自動車を審査する際に、ラベルを用いて「技術基準等の適合性を証する書面」又は「車名」、「製作年月日」、「許容限度」の根拠として使用する場合に真正性確認制度の対象とします。

- Q13. 対象となるラベルが複数貼付されている場合は、それら全てを確認するのでしょうか。

- 「技術基準等の適合性を証する書面」又は「車名」、「製作年月日」、「許容限度」の根拠として使用するラベルについては、その全てのラベルを真正性確認制度の対象とします。

- Q14. ラベルの真正性確認をすることによって、事前審査が標準処理期間(15日)内に収まらないのではないでしょうか。

- ラベルの真正性確認に要する期間は、事前審査の標準処理期間に含めないこととしていますので、ラベルの真正性確認に要する期間を除いて標準処理期間内で処理することとしています。なお、ラベルの真正性確認に要する期間は、一週間程度を見込んでいます。

- Q15. ラベル貼付者確認書とはどのようなもので、どのような場合に提出するのでしょうか。

-

- 国内に輸入実績の少ない自動車の自動車製作者や指定自動車等のない少数台数生産車の自動車製作者等が作成・貼付したラベルについては、当機構から当該ラベルを貼付した製作者等へ貼付した事実を確認することを想定しております。ラベル貼付者確認書は、その製作者等の連絡先を記載していただく書面です。

- ラベル貼付者確認書は、上記の製作者等が貼付したラベルが該当しますが、このようなラベルが貼付されている場合、事前届出時又は受付後に機構担当者から、同確認書の提出について指示させていただきます。もし、該当することが分かっている場合には、あらかじめ届出される事務所等へご相談願います。

- Q16. ラベル貼付者の連絡先とは何を記載すればよいのでしょうか。

- 当該ラベルを作成・貼付した事業者の連絡先を記載していただきます。具体的には、並行輸入自動車審査要領の第7号様式に必要事項を記入して提出していただきますが、各事業者において公にしているカスタマーサービス等の連絡先でも差し支えありません。

- Q17. ラベルの真正性確認の結果、ラベルが偽造されたものと判明した場合はどうなるのでしょうか。

- ラベルの偽造が明らかになった場合は、当該ラベルで挙証するはずだった技術基準等の適合性を証する書面の提出を改めて求める等の補正を指示することになります。一方、刑法又は個別法に抵触する疑いもあることから、所轄の警察署に通報する等、機構として厳正に対処することとしています。

- Q18. 届出者も偽物を掴まされた被害者となる場合もあるのではないでしょうか。

- 届出者も被害者になり得る可能性はあると考えますので、自動車の購入に際しては購入先を十分に精査して購入すべきと考えます。

- Q19. 届出前に事前にラベルの真正性確認をしてもらうことはできないのでしょうか。

- ラベルの真正性確認はあくまで届出された書面に対する取扱いであり、届出前のものに対する取扱いはありません。

- Q20. 真正なラベルではなかった場合にその理由を教えてもらえるのでしょうか。

- 真正なラベルでなかった場合、真正なラベルでなかったことはお伝えしますが、その詳細については不正防止の観点からお伝えすることはできません。

- Q21. 指定自動車等の構造・装置と同一構造・同一位置の取扱いを変更する背景は何でしょうか。

- 技術基準等の適合証明として「指定自動車等の構造・装置と同一構造・同一位置」として届出する取扱いについては、保安基準や審査事務規程でも基準に適合する例とされていますが、これまで同取扱いの明確な指針がなかったことから、同取扱いとして処理する場合の提出書面等の明確化を図ることとしました。

- Q22.「指定自動車等の構造・装置と同一構造・同一位置」として技術基準等の適合性を証明する場合、どのような書面が必要でしょうか。

- 以下のケースを想定しています。

- 届出車の構造・装置が「指定自動車等の構造・装置と同一構造・同一位置」であることを示す自動車製作者等の証明書

- 届出車の構造・装置が「指定自動車等の構造・装置と同一構造・同一位置」に備えられていることを示す書面であって、原則、自動車製作者等から入手した資料であり、なおかつ、自動車製作者等から入手したことを届出者が認めたもの

- Q23. 「指定自動車等の構造・装置と同一構造・同一位置」であることを示す自動車製作者等の証明書や書面に自動車製作者等の押印は必要でしょうか。

- 自動車製作者等から発行される証明書については、押印又は署名が必要です。

一方、「届出車の構造・装置が「指定自動車等の構造・装置と同一構造・同一位置」に備えられていることを示す書面」については、自動車製作者等から入手したことが明らかであれば、自動車製作者等の押印又は署名は不要ですが、自動車製作者等から入手したことを届出者に書面にて宣言していただく必要があります。

- Q24. 「原則、自動車製作者等から入手した資料」とはどこまで認められるのでしょうか。

- 原則、自動車製作者や正規インポーターから入手した資料を想定しています。また、正規ディーラー(自動車製作者又は正規インポーターと販売契約を締結している販売店)から入手した資料も認めることとします。

なお、既に廃業しているような自動車製作者も存在することから、書面の真正性等について合理的な説明がなされた場合の真正性判断の可能性は排除しませんが、この場合、書面の真正性を判断するために時間をいただく可能性があります。

- Q25. 型式付与の見直しとはどのようなものでしょうか。

- 並行輸入自動車の区分としては、「種別」、「用途」、「車体の外形」、「車枠」、「軸距」に違いがなければ「指定自動車等と関連」と区分し、該当する指定自動車等の-

6 - 型式から排出ガス規制識別記号を除いて前後に「-」を付した型式(-○○-)を付与していたところですが、今後、同取扱いとして処理する場合には、「指定自動車等と関連」とすることが確認できる自動車製作者等による資料が必要になります。

- Q26. 型式(-○○-)を付与する場合の自動車製作者等による資料の「自動車製作者等」とはどこまで含めるのでしょうか。

- 自動車製作者等とは、審査事務規程1-3及び別添3「並行輸入自動車審査要領」の2.(9)において定義されているとおりで、自動車を製作することを業とする者又はその者から当該自動車を購入する契約を締結している者であって当該自動車を本邦に輸入することを業とする者をいいます。

- Q27. 上記以外の改正項目はどのようなものがあるのでしょうか。

- 主な改正項目は以下のとおりです。提出書面の様式等も変更になっていますので、ご注意ください。

- 車両諸元概要表の様式

- 届出書受理要件の明確化(記載漏れは受理せず)

- 補正指示記録の明確化

- 車台番号及び原動機型式の拓本(又は写真)貼付義務付けの明確化

- 各種記載要領の追加

- 添付する外観図の要件の明確化

- 原動機等に関する資料の必要事項の変更

- 現車審査における中断事項の明確化(事前審査と用途・形状・定員が相違する場合は現車審査を中断)

- 別表第一の書面の例の整理 届出書(第1号様式)の項目整理(概要表との重複項目の削除)

- Q28. 車台番号又はシリアル番号の拓本又は写真、原動機打刻番号等の拓本又は写真について、車両構造上の理由から拓本取得や写真撮影が困難な場合の対応

- 方法はどのようにすればいいでしょうか。また、現車が入庫していない場合の対応はどうすればよいでしょうか。

-

- 車両構造上取得が困難な場合は、その理由を記載するとともに、拓本、写真のいずれも取得できない周辺状況であることがわかる写真を添付して下さい。

- 現車が入庫していないため添付できないという理由は認められません。現車入庫後に届出して下さい。

- Q29. 添付する外観図の要件の明確化はどのようなものでしょうか。

-

- 添付いただく外観図について、「新規検査等の申請を行う状態」かつ「保安基準に適合している状態」である必要があることを明確化しました。

- 上記2点を満たし外観の形状が明確に確認できるものであれば、カタログを使用していただいても差し支えありません。

- Q30. 原動機等に関する資料についての変更はどのようなものでしょうか。

- これまで、排出ガス規制が適用される自動車について、総排気量、最高出力、最高出力時回転数、使用燃料、変速機、減速比及び最高速度が確認できる資料が必要でした。今回の改正で、総排気量、最高出力及び最高出力時回転数が確認できるものであれば、その他の各事項は不要としました。

|

審査事務規程の一部改正の概要 ─ 並行輸入自動車審査要領等の一部改正 ─ ※施行予定:平成17年1月ころを予定

I.審査事務規程について

- 自動車検査独立行政法人審査事務規程(以下「審査事務規程」という。)は、自動車検査独立行政法人法(平成11年法律第218号。以下「検査法人法」という。)第12条の規定に基づき、審査事務の実施に関する規程として国土交通大臣に届け出ているものです。

なお、現行の審査事務規程については、こちらで御覧になれます。

II.審査事務規程の一部改正の趣旨

- 並行輸入自動車の審査の実施方法については、関係法令及び国土交通省自動車交通局の通達に基づき、審査事務規程に規定しています。しかしながら、並行輸入自動車は極めて多種多様であり、一部の特殊な並行輸入自動車については製作年月日の判定、技術基準の適用等の細部について審査事務規程には明記されていない部分がある等のため、各検査部毎に取扱いの細部が異なる場合がありました。このことから、並行輸入自動車の審査方法の全国統一及び判断基準の明確化を図るため、審査事務規程の一部改正を行います。

III.審査事務規程の一部改正の概要

- (1)次により製作年月日を判定することができることを規定します。

- カナダ自動車安全基準(CMVSS)に適合している旨のラベルに表示された製作年月の末日

- 昭和47年以前に製作されたことが外観、製作番号等から明らかな輸入自動車(いわゆる「クラシックカー」)であって、自動車製作者等の資料により製作年を特定することができるものは、その製作年の末日

(2)並行輸入自動車の届出に係る次の事項を規定します。

- 並行輸入自動車の新規検査又は予備検査(以下「新規検査等」という。)の申請を行おうとする者(以下「届出者」という。)は、新規検査等の申請にあたって、事前に届出書を1台ごとに提出すること。

- 届出者は、届出書を取り下げようとする場合には、取下げ願出書を提出すること。

- 並行輸入自動車の新規検査等は、検査日の前日までに届出書の書面審査が終了しているものについて実施すること。

- 書面審査が終了していない場合には検査することができない旨を届出者に通告し、検査を保留とすること。

- 【特記事項】

- 並行輸入自動車の形態を問わず、新規検査等の検査当日の書面審査はできないことになり、1台ごとに届出書等の事前提出が必要になります。また、検査前日までに書面審査を終了していることが必要となります。

(3)並行輸入自動車の継続検査等の際に必要となる次の事項について、自動車検査証の備考欄記載事項として国に通知することを規定します。

- 製作年月日、原動機型式打刻位置及び原動機最高出力時回転数

【特記事項】

- 施行後に新規検査等を受ける全ての並行輸入自動車について、自動車検査証の備考欄に製作年月日、原動機型式打刻位置及び原動機最高出力時回転数が記載されることになります。

- 改造により装置が変更されている並行輸入自動車については、変更された装置名

- 後輪に、ばね又はショック・アブソーバを備えていない状態(いわゆるリジッド・フレーム)で輸入された二輪自動車については、リジッド・フレームである旨

【特記事項】

- リジッド・フレームの並行輸入二輪車について、登録後の改造と区別するため備考欄にその旨が記載されることになります。

(4)車名の審査について、次の事項を規定します。

- 車台の製作者が付与した車名を基本に、判定方法について一定の手順を明記します。

- 台の製作者が特定できない場合に、車名を「不明」とすることを規定します。

【特記事項】

車名は、車台の製作者が付与した車名を、一定の手順に従って判定することになります。

また、二輪自動車について、車台が車台の製作者により製作されたものと判断できない場合であって、車台の製作者が特定できないときには、車名を「不明」にすることになります。

(5)「指定自動車等と類似(従来の「関連あり」)」として取り扱う場合の条件について、モノコック構造の自動車は軸距も同じでなければならないことを規定します

。

(6)車台又は原動機に打刻等がされた番号について、車台番号又は原動機型式とする場合の要件を規定します。また、製作者が特定できないため車名が「不明」になる

場合には、国土交通省による職権打刻が必要であることを規定します。

【特記事項】

- リジッド・フレームに加工されている等、車台が車台の製作者により製作されたものと判断できない場合であって、車台の製作者が特定できないため車名が「不明」になるときは、車台の打刻の有無にかかわらず、国土交通省による職権打刻が必要になります。

(7)特種用途自動車に適用される排出ガス規制は、ベース車(自動車製作者が自動車を組み立て製作工場から出荷した状態の自動車)に適用される規制とすることを規

定します。また、ベース車が乗用車であると判定する場合を規定します

(8)適用される技術基準について、適用対象、適合性を証する書面を省略できる条件及び同等基準を表(別表第1「同等外国基準等」参照)に整理します。

また、次の事項について、同表に規定します。

別表第1「同等外国基準等」 (32.09 KB)

- カナダ自動車安全基準(CMVSS)ラベルにより、技術基準の適合性を証する書面の一部を省略できること。

- 「衝突時等における燃料漏れ防止の技術基準」に適合しており、かつ、メーカー純正であることが確認できる場合は、「乗用車用プラスチック製燃料タンクの技術基準」への適合性を証する書面を省略できること。

【特記事項】

- 「衝突時等における燃料漏れ防止の技術基準」に適合するメーカー純正のプラスチック製燃料タンクは、「乗用車用プラスチック製燃料タンクの技術基準」の適合性を証する書面を省略できることになります。

- 米国連邦自動車安全基準(FMVSS)ラベル及びカナダ自動車安全基準(CMVSS)ラベルにより、「トラック・バスの制動装置の技術基準」への適合性を証する書面の一部を省略できること。

【特記事項】

- FMVSSラベル又はCMVSSラベルに表示されたGVWRが3500㎏以下の「MPV」、「TRUCK」又は「BUS」はFMVSS(CMVSS)№135に適合するものとして取扱い、3500㎏超の「MPV」、「TRUCK」又は「BUS」はFMVSS(CMVSS)№105に適合するものとして取扱うことになります。

(9)制動装置等の技術基準の試験成績書について、次の事項を明記します。

- 試験成績書を発行できる試験機関は、財団法人日本自動車研究所及び外国の試験機関(独立行政法人交通安全環境研究所が指定したものに限る。)であること。

- 試験成績書の様式

- 試験成績書を使用する場合の試験自動車と当該並行輸入自動車との相違範囲

- 外国の試験機関で実施した試験成績書の取扱い

(10)特種用途自動車に適用される技術基準について、次の事項を規定します。

- 原則としてベース車に適用される技術基準を適用すること。

- 最大積載量が500kgを超えるなど「貨物の運送の用に供する自動車」とされる特種用途自動車には、貨物自動車に適用される技術基準を適用すること。

(11)前輪の緩衝装置のみにより車両の緩衝機能を有するように製作され、後輪にばね及びショック・アブソーバを備えていない状態で輸入された二輪自動車(緩衝装置

が取り外されているものを除く。)について、保安基準に適合するものとして取り扱うことを規定します。

【特記事項】

- 後輪にばね及びショック・アブソーバを備えていない状態(いわゆるリジッド・フレーム)で輸入された並行輸入二輪自動車の取扱い例等

- 1957年以前にハーレーダビットソン社でリジッド・フレームとして製作された二輪自動車は、保安基準に適合するものとして取り扱うことになります。

- 1958年以降ハーレーダビットソン社ではリジッド・フレームの二輪自動車は製作されていないことから、リジッド・フレームに加工されている場合は製作者不明(車名不明)として取り扱うことになります。

- 緩衝装置が取り外されたものと区別するため、自動車検査証の備考欄にその旨を記載することになります。

(12)並行輸入自動車の最大積載量の指定について明記します。

IV.審査事務規程の一部改正の施行予定

- 施行予定 平成17年1月ころを予定。

なお、この改正の規定にかかわらず、平成17年3月31日までは従前の例によることができることとします。

|