- 道路運送車両の保安基準

- 審査事務規程

- クルマ

- バイク

第23次改正/令和元年5月10日施工

第21次改正/平成31年4月1日・令和元年10月1日施工

第18次改正/平成30年7月施工

第16次改正/平成30年2月施工

第64次改正/平成27年2月5日施工

第63次改正/平成26年10月30日施工

第62次改正/平成26年7月施工

第61次改正/平成26年3月施工

|

規制緩和

指定部品

※道路交通法第55条第2項とは、運転者の視野やハンドル操作を妨げたり、バックミラーや灯火類の機能を阻害するような積載方法 *1:乗車定員数に変更がある場合は構造変更等変更が必要 |

シート&シートレール

自動車の構造・装置の変更*1を行なう事業者またはユーザーの皆様へ 自動車の構造・装置の変更*1を行なう事業者またはユーザーの皆様へ(自動車技術総合機構からのお知らせ・平成29年7月12日) 平成29年7月19日、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令74号)の一部が改正され、 ①書面の提出が必要となる検査の対象を拡大 【概要】 自動車の構造・装置に変更があり、視認等では基準適合性審査が困難なものについては、新規検査に限らず継続検査および構造等変更検査等のすべての検査において、申請者は基準適合性を証する書面(試験成績書など)を提出しなければならない。 ②提出書面の虚偽の記載を禁止 【概要】 提出書面については、虚偽の記載をしてはならない。 に関する規程等が追加されました。これらについては、今後、すべての検査において適用されますのでお知らせします。 注意:①または②の規程に違反した場合は、道路運送車両法(昭和26年法律第185条)第110条に罰則対象をなります。 ・シートバック後面衝突試験 ・ヘッドレストレイント前方衝突試験 ・ヘッドレストレイント静的試験 ・座席および座席取付装置試験 ・座席ベルト取付装置試験 ・難燃試験 自動車の座席及び座席取付装置、座席ベルト取付装置及び座席後面部分の乗員保護について、社外品である場合は、技術基準に適合していることが適合の条件となる。これらの技術基準に適合していることの確認は書面により行うことができる。 また、平成6年4月1日以降に製作された自動車(貨物車を含む)の座席は、難燃性の材料を使用していなければならないが、これも書面により確認することができる。 平成19年7月1日以降に製作された乗用自動車の座席及び座席取付装置について、乗用保護の観点から「指定自動車等に備えられた座席及び座席取付装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた座席及び座席取付装置」若しくは「装置の指定を受けた座席及び座席取付装置又はこれに準ずる性能を有する座席及び座席取付装置」であって、損傷のないものは基準に適合する、とされている。従ってメーカー不明の座席を装着した場合、保安基準に不適合とされる。 しかし、平成19年6月30日以前に製作された乗用自動車の座席及び座席取付装置については、「座席及び当該座席の取付装置は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員等から受ける荷重に十分耐えるものでなければならない。この自動車の座席の後面部分は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席の後方の乗用人員の頭部等に過度の衝撃を与える恐れの少ない構造でなければならない」とされており、座席の後面部分が柔らかい材質で被覆されていれば保安基準に適合するものと考えることができる。 2ドア車で乗車定員が3名以上の場合、運転席&助手席がフルバケットシートの場合、シートバックが倒れなと後部座席に人が乗れないので、車検は通りません。 道路運送車両法・保安基準・細目を定める告示(2020.4.1)第1節・第35条・乗降口 乗降口の有効幅(乗降口撮りて有効に利用できる部分の幅をいう。第113条および第191条において同じ)は600mm以上であること。 *1:補修部品の交換または修理は含まれません。  TOYOTA HIACE VAN SUPER GL 型式:ADF-KDH201V 初年度登録:平成20年6月 走行距離:127,293km 作業日:令和4年6月 継続検査で「運転席シートベルトのバックルの取付基準を証明せよ」と。 運転席はレカロシートに変更されているが、10年以上毎年車検で何も言われたことがなかった。昨年末頃からうるさくなってきた気がします。今回はシートもレールも正規品ではなかったので純正シートに戻しました。 貨物車の場合、シートに関しては平成6年4月1日以降はシートの難燃性のみを証明すればよい。シートレールはシートがクルマにしっかりと装着されていれば問題ない。今回の指摘されたのはシートベルトのバックルの位置。バックルが車両に取り付けられているタイプであれば問題ないが、今回のように純正シートに取り付けられている場合は、シートを変更するとバックルはシートレールに取り付けされることが多い。バックルの取付位置を変更したならシートレールが保安基準に適合していますという証明した書類を提出しなさいとのこと。後付けで「シートの難燃性も証明せよ」と言われました。正規品ではないシートの場合、難燃性の試験をすれば問題ないそうですが、シートレールはシートベルトのバックル取付部の試験は非現実的なので正規品を使用した方がよさそうです。 ちなみにレカロでは非正規品、輸入品、純正装着シートの証明はできないそうです。

|

フロア

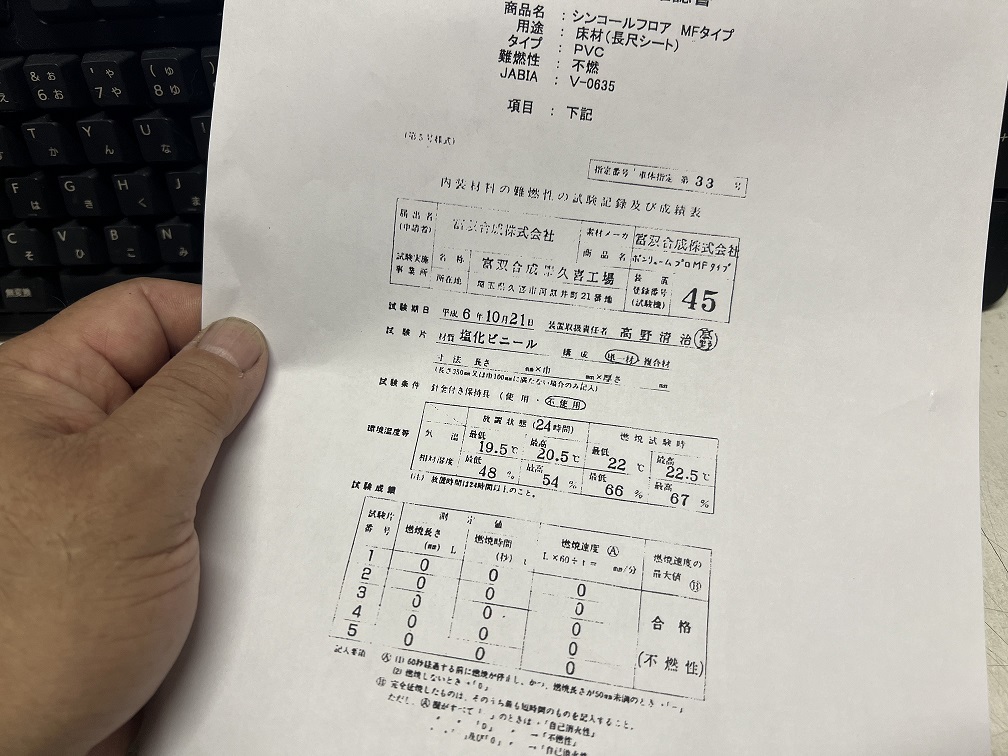

令和5年9月の継続検査で、ハイエースバンのセカンドシートと荷室のフローリングを貼っている場合、乗車部のフローリングの難燃証明(難燃材の規定:保安基準第20条第4項、細目告示第26条第2項、第104条第2項、第182条第2項および別添27「内装材料の難燃性の技術基準」)を提出を求められました。(荷室部は除く) 令和5年9月の継続検査で、ハイエースバンのセカンドシートと荷室のフローリングを貼っている場合、乗車部のフローリングの難燃証明(難燃材の規定:保安基準第20条第4項、細目告示第26条第2項、第104条第2項、第182条第2項および別添27「内装材料の難燃性の技術基準」)を提出を求められました。(荷室部は除く)証明書がない場合は、セカンドシート部分のフローリングを取り外しました。

|

ローダウン時の注意点 (平成18年1月以降の生産車)

平成18年1月以降の生産車は最低地上高の他に下記のいずれかの保安基準に抵触します。 車検証の記載の高さより±4cm以上変わる場合は構造変更が必要になる。 ※コイルスプリング仕様で継続検査の場合を除く。(最低地上高に注意) リーフスプリング仕様で-4cmダウンブロックを装着しても、車検証の全高より-4cmを超えた合は構造変更(公認車検)が必要。つまり継続検査は通りません。 1.灯火の下線高さが250mm未満は保安基準不適用 ①フォグランプ(フォグ付きのフロントバンパーは最低地上高は9cm必要) ②後部反射器(リフレクター) ③速報照射灯(コーナーリングランプ) ④後部霧灯(バックフォグ) ⑤後退灯(バックランプ) 2.灯火の下線高さが350mm未満は保安基準不適用 ①車幅灯(ポジション・スモールランプ) ②制動灯(ブレーキ・ストップランプ) ③方向指示器(ウィンカーランプ) ④非常点滅灯(ハザードランプ) ⑤尾灯(テールランプ) 3.灯火の下線高さが500mm未満は保安基準不適用 ①すれ違い用前照灯(ロービーム) › NISSAN SKYLINE GT-R(BNR34)・サブサイレンサー取り外し (最低地上高) |

ワイパー&ウォッシャー

パワーステアリング

パワステなしのクルマにパワステをつけようが、その逆にパワステ付きのクルマをパワステなしにしようがまったく問題ない。油圧式と電動式を交換するのも、ギヤボックスやロッド、アーム類を変更しない限り問題なし。保安基準の第11条「舵取り装置」では、パワステに関してはまったくうたっていない。検査基準では「パワステはオイル漏れがないこと、ベルトなどの各部に緩みがないこと」となっている。もう一つは、パワステなしのクルマは前輪荷重(操舵輪)の総和が4700kg以下と決められている。一般的なクルマでパワステを取り外し、扁平率50%のロープロタイヤをつけてもそこまではいかないので問題ない。 パワステなしのクルマにパワステをつける場合、同型車で設定がないとかなり困難・・・。 |

けん引フック、トウバー

けん引フックは指定部品。通常ボルトで車体に取り付けるため、「固定的取り付け」となり、一定範囲を超えても問題なし。つまり原則自由ということ。 トウバーは、クロカン4WDなどのバンパーやフレームなどに取り付け、簡単に前の車両と連結できるようにするパーツでことらも指定部品。きちんと取り付けられていれば使用者責任の範囲で扱われる。 一方、フックを閉じられる形のけん引フックをピントルフックをいい、トレーラーなどのけん引を考えたパーツ。ピントルフックは指定部品ではない。そのためこれをつけてクルマの全長が3cm以上変わるとなると「軽微な改造」から外れ、「構造等変更検査」を受けることが必要になる。とはいうものの、クロカン4WDなどでは、全長を変えずに取り付けられるケースが多い。 けん引フックが指定部品で、同じような目的のピントルフックが、どうして指定部品でないのか?「けん引フックとかヒッチボールは、750kg以下のものをけん引するため、さほど厳しくはない。ピントルフックはけん引が主目的なので、完全が担保できないとダメ」という理屈。 |

トレーラーヒッチ、ボールカプラー

主にトレーラーを引くときに使うパーツがこれ。例えばレジャーボートやジェットスキーを載せるトレーラーなど。 日本ではあまりなじみがないが、アメリカではポピュラーな部品。両者とも指定部品なので、法的にはしっかりと取り付けてさえあれば問題なし。 トレーラーヒッチとボールカプラーは必ず対で使われる用品。ワンタッチで連結・解放ができるので、昔からけん引用品として親しまれてきている。ところが、ヘビーデューティーなクロカンに向いているかというと少し疑問。上下左右に動きが大きいクロカン4WD車には少し心ともない。その証拠に自衛隊などの車両には、ピントルフックとアイボルトの組み合わせが多く使われている。 こういったけん引用のパーツ類は、クロカン4WDなどフレーム付きの車両につける時は規格的楽だが、モノコックボディのクルマはバンパーのステーなど頑丈なところを利用するか、頑丈なところにブラケットをつけてそこに取り付けしかない。 レガシィなど人気のあるワゴンには、専用のブラケットがアフターマーケットで販売されているので、探してみるとイイ。 |

ハイマウントストップランプ

保安基準第39条の2、審査規定5-77 次に掲げる自動車の後面には、補助制動灯を備えなければならない。 ・乗用定員10人未満の乗用自動車 ・バン型の貨物用自動車であって車両総重量3.5t以下のもの しかし、平成17年12月31日以前に製作された自動車、および平成21燃12月31日以前に製作されたバン型の貨物用自動車であって、車両総重量が3.5t以下のものは自動車の後面に補助制動灯を備えることができる(任意灯火)。 ›TOYOTA VOXY(AZR60G) › TOYOTA ESTIMA(ACR30W) |

Eマーク

「国連の車両・装置等の型式認定相互承認協定(1958年協定」) ・1958年に締結された国連欧州委員会(UN/ECE)の多国間協定 ・自動車の構造および装置の安全・環境に関する統一基準の制定と相互承認を図る目的 【加盟国】

|

バイクの主な保安基準

外装 |

サイズの変更 サイズの変更・車検証より、長さ±3cm 幅±2cm 高さ±4cmの範囲内であれば構造変更は必要ない。 ・各レンズ・スクリーン・外装の損傷等の補修がテープ等によるものは不可。 ・スクリーンは可視透過率25%以上であること。 カウルのスクリーンの塗装、ステッカー貼りは問題ない(右の写真参照) ・車体突起物を有してはならない ※曲率半径2.5mm以下・ハンドルエンド・ミラー・ステップほか 全長の測定 ・タイヤ又はフロントフェンダ前端から、Rrタイヤ又はナンバー・リフレクタ・フェンダのいずれか後端の長さ。 幅の測定 ・一般的に左右レバーの幅。 ※ミラーは含まれない。 高さの測定 ・地上からメーター又はマスターシリンダまでの高さを指す。 ※ミラーやは含まれない。 ※Frマスタシリンダが一体式から別体式に変わり、車体の高さが4cm以上高くなれば構造変更が必要。 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

灯火 |

全般 全般・前方へ赤色灯火の禁止。 ・後方へ橙色灯火。白色灯火の禁止。 ※ウインカー・ナンバー灯を除く。 ・点滅灯火の禁止。 ※ウインカー等を除く。 ヘッドライト ・平成10年3月31日より先に製作された車両は、走行中に消灯できない仕組みであること。 ・光量:1灯式15000cd以上~225000cd、発光色:白色。 ・※平成17年12月31日以前に製作された車両は、 白又は淡黄色でありそのすべてが同一であれば良い。 ヘッドライト(2灯式の場合) ・前照灯の中心は左右対称でなければならない。 ・ハイビーム2個以下。ロービーム2個以下。計4個以下。 ポジションライト・デイライト前方 ・白色又は黄色であること。 ・赤色・青紫以外の色。 ・点滅禁止。 ・300cd以下。 ウインカー ・10W以上60W以下。 ・橙色のみ。 ・発光面積7㎠以上。 ・発光面中心より内側45度、外側80度から視認可能であること。 ・毎分60回~120回、一定の周期である。 ・Frウインカーの発光面の中心が250mm以上離れていること。 ・Rrウインカーの発光面の中心が150mm以上離れていること。 車幅灯 ・二輪車は無くても良い。 ・5W以上30W以下。 ・方向指示器と一体になっているものを除き白色。 ・後部車幅等オレンジ不可。 尾灯 ・5W以上30W以下。 ・赤色のみ。 ・発光面積が15㎠以上。  ブレーキランプ ブレーキランプ・尾灯りの5倍以上の光度であること。 ・赤色のみ。 ・発光面積が20㎠以上。 ・2個以下。 ・車両の中心になくてもよい ハイマウントストップランプ ・1個まで、点滅禁止。 ナンバー灯 ・白色のみ、点滅不可。 | ||||||||||

シート |

乗車人数 ・2人乗りには下記の装備を要すること。 ・グラブバー又はシートバンドを有する。 ・足掛けを有する。(位置は左右非対称でもよい) | ||||||||||

タイヤ |

・トレッド残量が一部分でも0.8mm以下になっているものは不可。 ・スリップサインが出た時点で残0.8mmとなる。 四輪用タイヤ ・「安全な運行を確保できるもの」ではない為不可。 | ||||||||||

サスペンション |

前輪の緩衝装置のみにより車両の緩衝機能を有するように製作され、後輪にばね及びショック・アブソーバを備えていない状態で輸入された二輪自動車(緩衝装置が取り外されているものを除く。)について、保安基準に適合するものとして取り扱うことを規定します。 【特記事項】 後輪にばね及びショック・アブソーバを備えていない状態(いわゆるリジッド・フレーム)で輸入された並行輸入二輪自動車の取扱い例等 1. 1957年以前にハーレーダビットソン社でリジッド・フレームとして製作された二輪自動車は、保安基準に適合するものとして取り扱うことになります。 2. 1958年以降ハーレーダビットソン社ではリジッド・フレームの二輪自動車は製作されていないことから、リジッド・フレームに加工されている場合は製作者不明(車名不明)として取り扱うことになります。 3. 緩衝装置が取り外されたものと区別するため、自動車検査証の備考欄にその旨を記載することになります。 | ||||||||||

マフラー |

音量 平成13年10月1日以前の制作車両は99db。それ以降は94db。 測定位置 排気口の後方横に45度 0.5mで、マイクロホンを使用。測定モードはFAST。 加速騒音 ・平成22年4月1日以降に生産されたオートバイが新制度の対象。 ・リプレイスマフラーへの交換の際、「加速騒音規制対応」マフラーであること。 測定方法 最高出力発生回転数が5000rpm以上の場合、最高出力発生回転数の50%の回転数で数秒間保持したあと、アクセルを閉じアイドリングが安定するまでの音量を計測する。 触媒 新車状態で触媒が装着されてる場合の取り外し禁止。社外マフラーに装着されていれば可。 バッフル ・平成22年3月31日以前に制作された車両は可。 ・それ以降の車両に関してはリベットや溶接による恒久的結合が必要。 | ||||||||||

後部反射板器 (リフレクター) |

| ||||||||||

バックミラー |

| ||||||||||

ホーン |

・前方7Mの位置において93db以上112db以下。 ・音色の変化や自動的に断続するものは不可。 | ||||||||||

メーター |

| ||||||||||

チェンジパターン ・チェンジペダル側にチェンジパターンの表記がされてること。 ※社外バックステップに取り換え時は要注意(ケースに刻印されている場合は問題なし) フューエルタンク ・堅牢で振動衝撃などにより損傷を生じない取り付けであること ・材質による禁止はない。 ホイール ・メーカー純正品又はJWLマークを有するもの ブレーキリザーバタンク ・目盛があり、外から液量が確認できるもの チェーンケース ・無くても可だが、危険と判断されれば不可となる場合がある。 ハンドルロック ・必要 ブローバイガス還元装置 ・取り外しおよび大気解放してはならない |